- スーパー等の販売データや生活者へのアンケート結果等、様々なデータの収集〜集計〜分析を行っている株式会社インテージ。今回は、玉木さんが、「食卓へのフルーツ出現状況」をもとに販売増のヒントを読み解きます。

こんにちは。インテージの玉木です。

最近実家に帰省した際、母親から朝のヨーグルトに「キウイ」を入れる事を強く勧められ、以降、朝のヨーグルトには「キウイ」を入れるようになりました。確かに腸の調子が良くなった気がしており、「キウイ」パワーをその身に感じております。

今回はそんな経験から他の家庭でのフルーツ事情について調べてみようと思い立ち、2019年の食卓へのフルーツ出現状況から考察してみました。ご一読いただけますと幸いです。

2019年 食卓での出現が増えたフルーツ/減ったフルーツ

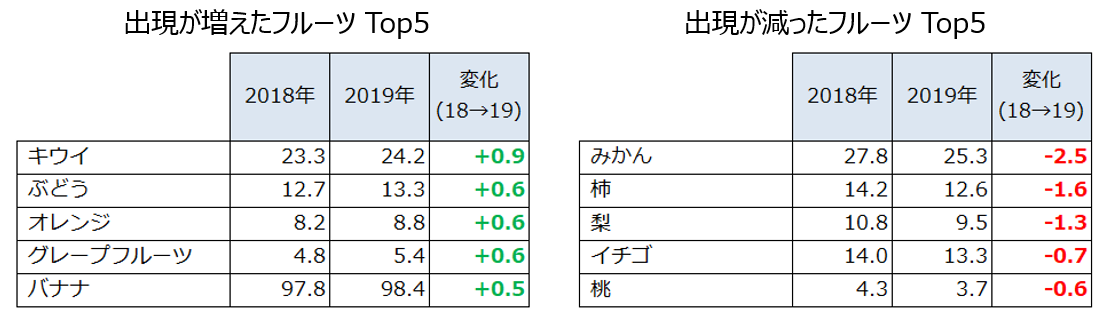

2019年を通して、食卓での出現が増えたフルーツや減ってしまったフルーツの顔ぶれはどうなっているのでしょうか?インテージのデータの1つである1,260世帯の食卓調査「キッチンダイアリー」のTI値(TI値:1,000食卓あたりの出現回数)で確認してみました。

▼2019年1-12月 にTI値が伸びたフルーツ、減ったフルーツ Top5 <全食卓ベース>

(京浜、中京、京阪神3エリア計 2人以上家族の主家事担当者、2019年1月~12月 VS 2018年1月~12月)

※TI値:1,000食卓あたりの出現回数(回)

2019年に最もTI値を最も伸ばしたものは「キウイ」。次いで「ぶどう」、「オレンジ」が前年と比較してTI値を伸ばしています。(「オレンジ」は「みかん」とは異なります)

「キウイ」は栄養素充足率が最も高いフルーツとして注目度が高まっている様子がうかがえますし、「ぶどう」に関してはシャインマスカット、ブラックオリンピアなど、話題になった品種が影響を与えていると推察できます。また、フルーツの中で最も出現率の高い「バナナ」もしっかりTI値を伸ばしており、その安定力の高さを感じます。

逆にTI値が減ってしまった上位3フルーツは「みかん」、「柿」、「梨」となりました。

食卓出現が伸びているフルーツとそうでないフルーツの違いは?

食卓での出現が伸びているフルーツとそうでないフルーツには、どのような違いがあるのでしょうか?データの切り口を変える事で、その違いを明らかにしていきたいと思います。

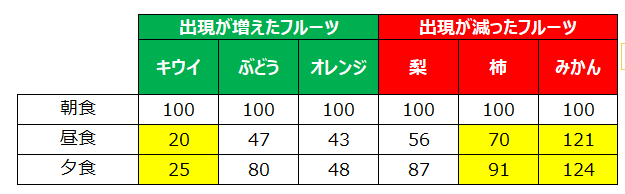

まずは各フルーツが”いつ食べられているか?”という視点で見るために、各フルーツの朝食での出現率を100とした時の、昼食と夕食での数値を比較してみました。

▼キッチンダイアリー 各フルーツの喫食シーン別 出現状況

※朝食での出現率を100とした時の、昼食・夕食の出現指数

(京浜、中京、京阪神3エリア計 2人以上家族の主家事担当者、2019年1月~12月)

フルーツの中で最も好調な「キウイ」は、他のフルーツと比較して圧倒的に朝食寄りであることが確認できます。

一方、「みかん」や「柿」といった食卓での出現が減ったフルーツは、朝食に特化しているというよりは、一日を通じて平均的に食べられているフルーツであると言えます。

一見、様々なシーンで食べられているという強みにも思えますが、特定のシーンなどに強いイメージが無いとも言えます。

「みかん」や「柿」は多くの人に愛されるフルーツだと思いますが、「キウイ」や「バナナ」は好きな人に加え、私のように特定のシーンで習慣的に食べている人も多いのではないかと思えます。

もちろん食べ物である以上”味”は重要ですが、習慣化するメリット等を提示する事ができれば、”好き”以外の理由で購買を活性化できるはずですので、様々な視点で各フルーツの良さを発見し、アピールしていく必要があると考えます。

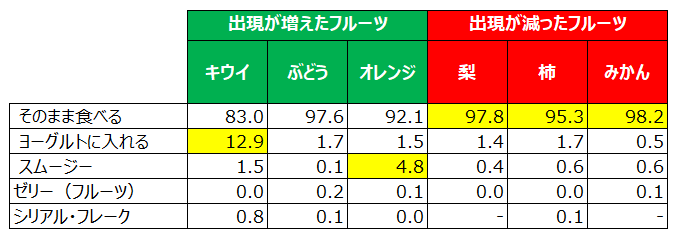

続いて伸びているフルーツとそうでないフルーツに”食べられ方”の違いがあるか?という視点でデータを確認していきたいと思います。それぞれのフルーツが食卓で登場する際、どの様なメニューとして出されているかを確認しました。

▼キッチンダイアリー 各フルーツの喫食メニュー内訳(%)

※各フルーツが食卓に出た回数=100%

(京浜、中京、京阪神3エリア計 2人以上家族の主家事担当者、2019年1月~12月)

食卓での出現が減ったフルーツは「そのまま食べる」が95%を超えており、ヨーグルトやスムージーといったメニューへの入り込みができていません。

一方「キウイ」や「オレンジ」はそのまま食べる以外の構成比がやや高く、メニューへの入り込みに成功していると言えるのではないでしょうか。

フルーツの食べ方の王道は「そのまま食べる」だと思いますが、各フルーツを使ったメニュー提案(特に伸びているメニューや、多くの人が食べるメニューへの入り込み)は、販売を拡大するために重要な要素かもしれません。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

シリーズ『データに基づく食生活のトレンド分析』のその他のコラムはこちら

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

公開日